O texto é a unidade básica da comunicação. Quando nos comunicamos, queremos nos fazer entender pela linguagem oral ou escrita. E quem lê ou escuta um texto também procura nele um sentido.

1. O que é Coerência?

A coerência diz respeito à construção de sentidos no texto, ou seja, sua interpretabilidade.

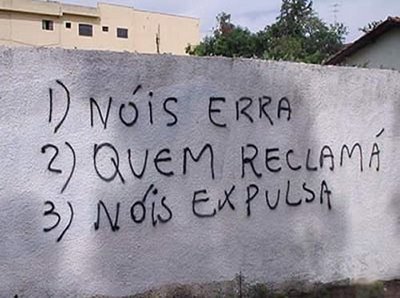

Apesar de haver textos com problemas de coerência, não existem textos completamente incoerentes, uma vez que todos desejam ser compreendidos. As incoerências localizadas podem ser superadas por meio da reescrita.

A coerência interna do texto é definida pelo domínio linguístico, enquanto a coerência externa é determinada pelos domínios pragmático e extralinguístico.

- Domínio linguístico: uso coerente de recursos gramaticais e seleção adequada de palavras e expressões, não havendo contradições. Novas informações adicionadas contribuem para a progressão de um texto.

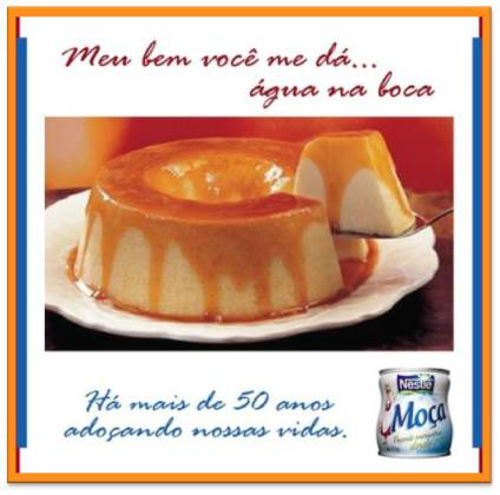

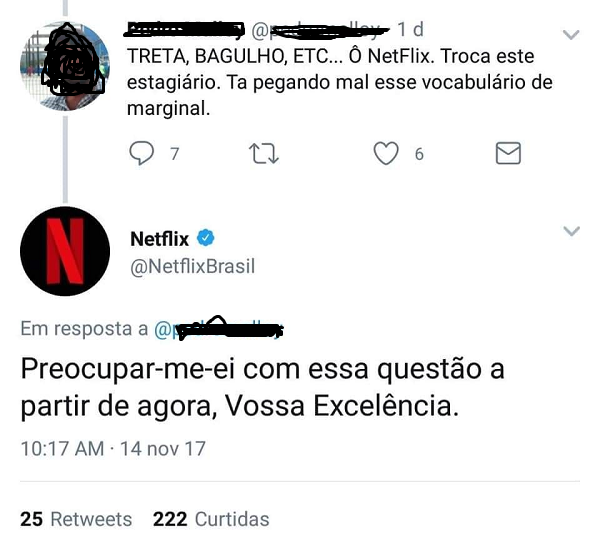

- Domínio pragmático: a interação, o contexto, o tipo do ato de fala, as crenças e valores dos interlocutores. Adequação à situação comunicativa.

- Domínio extralinguístico: o conhecimento de mundo dos interlocutores e o conhecimento compartilhado por eles, que confere sentido completo ao texto. Estes dois últimos domínios são chamados de coerência externa pois averiguam a veracidade das informações, se contradizem ou não o mundo exterior à qual o texto pertence.

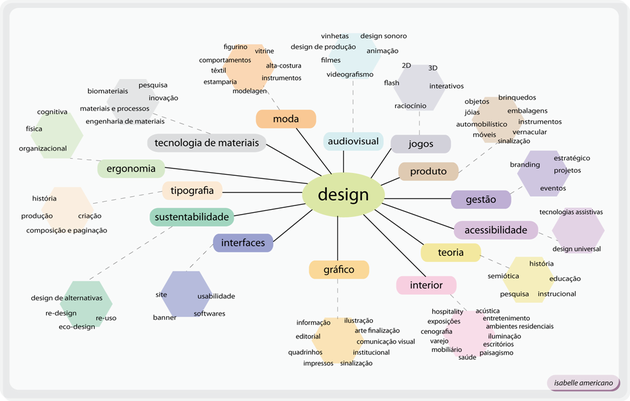

2. Fatores de Coerência

A construção da coerência ocorre pela consonância de fatores linguísticos e extralinguísticos.

- Elementos linguísticos: são pistas que conduzem o leitor à plena interpretação dos sentidos do texto.

- Seleção das palavras (léxico);

- Organização em frases (sintaxe);

- Relação com outras palavras (semântica);

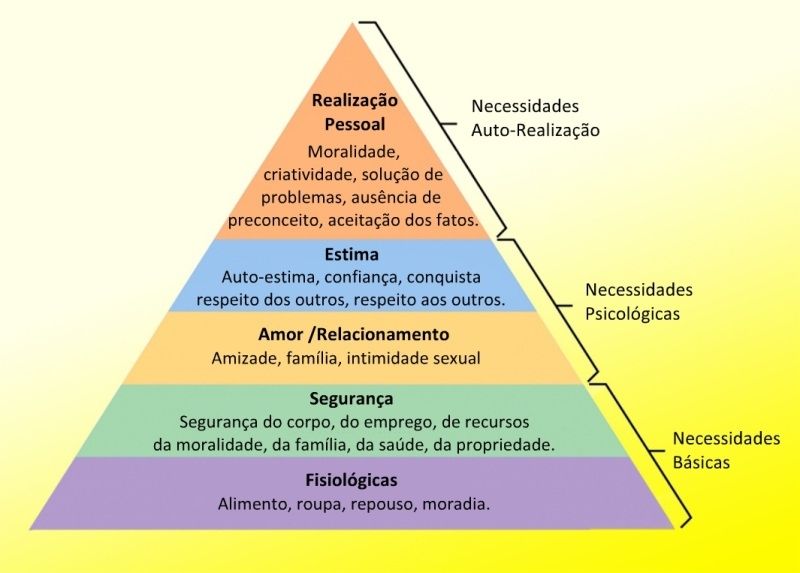

- Conhecimento de mundo: processo mais profundo da interpretação de sentidos, que vai além da superficialidade linguística do texto, relacionando-a com os conhecimentos e experiências anteriores do leitor, que são resgatadas pela memória a partir das pistas linguísticas do texto.

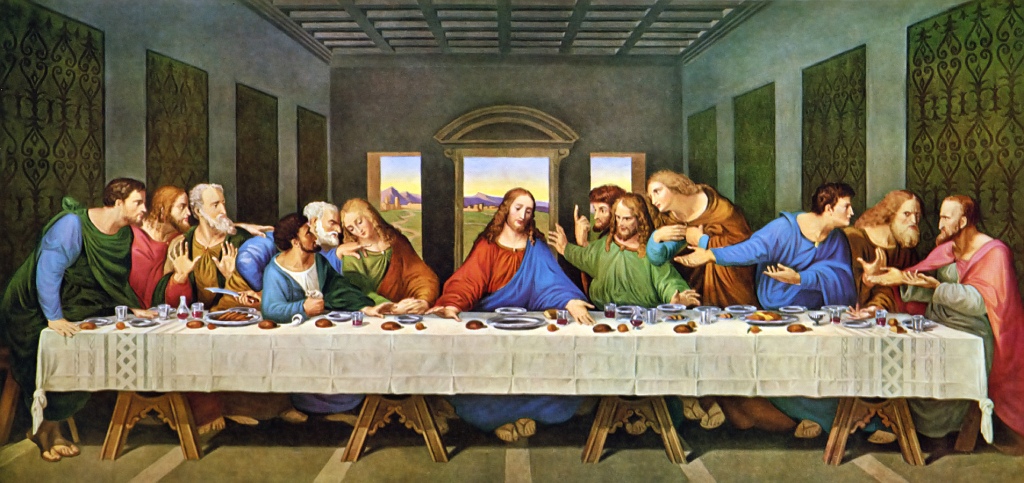

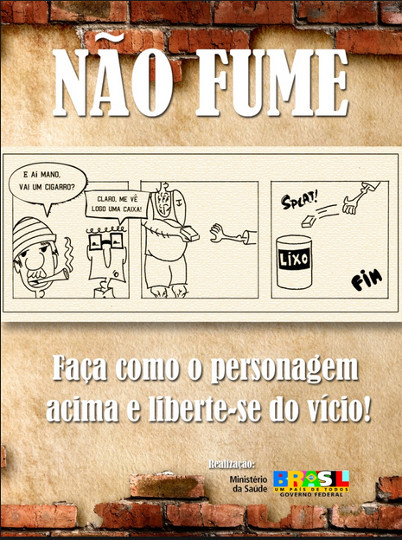

- Conhecimento compartilhado: o conhecimento de mundo comum entre os interlocutores, para que se compreendam mutuamente.

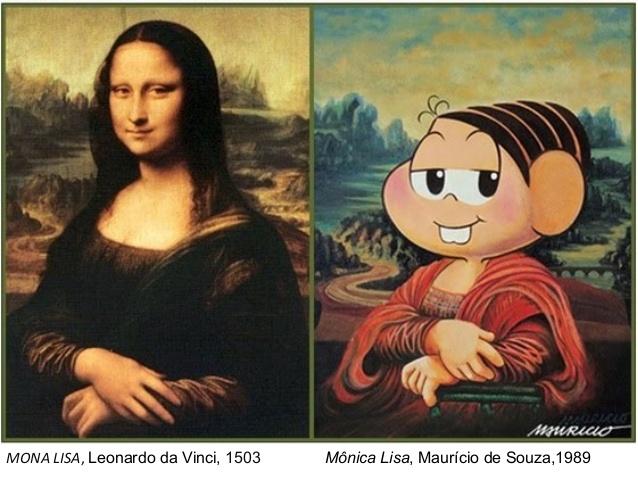

- Inferência: operação dedutiva por meio da qual o leitor chega a conclusões que não estão explícitas no texto. Ao produzir um texto, geralmente se omite algumas informações que se julgam desnecessárias ou que se considere que o leitor será capaz de realizar as inferências.

Todo texto assemelha-se a um iceberg: o que está à tona, explicitado no texto, é apenas uma parte daquilo que fica submerso, implicitado. Por isso, a coerência é considerada bem mais um processo cognitivo do que linguístico.